アレルギーについてこのような疑問はありませんか?

交差免疫性抗原の中で発症に関与する抗原は?発症の可能性は?

アレルギーの発症をある程度予測は出来るのか?

特異的IgE抗体価が高くないのにアレルギー症状を発症するのは何故?

特異的IgE抗体価が高いのにアレルギー症状を発症しないのは何故?

経口免疫療法(OIT)の結果を簡単にデータ処理する方法は?

経口免疫療法(OIT)のリスクを個別に評価できないか?

経口免疫療法(OIT)を続けてもアレルギー症状の改善が見られない人がいる理由は?

経口免疫療法(OIT)の治療効果をモニタリングできないか?

home > 製品・サービス > 抗原結合親和性抗体価測定検査(研究用)

新たな受託サービスのご案内

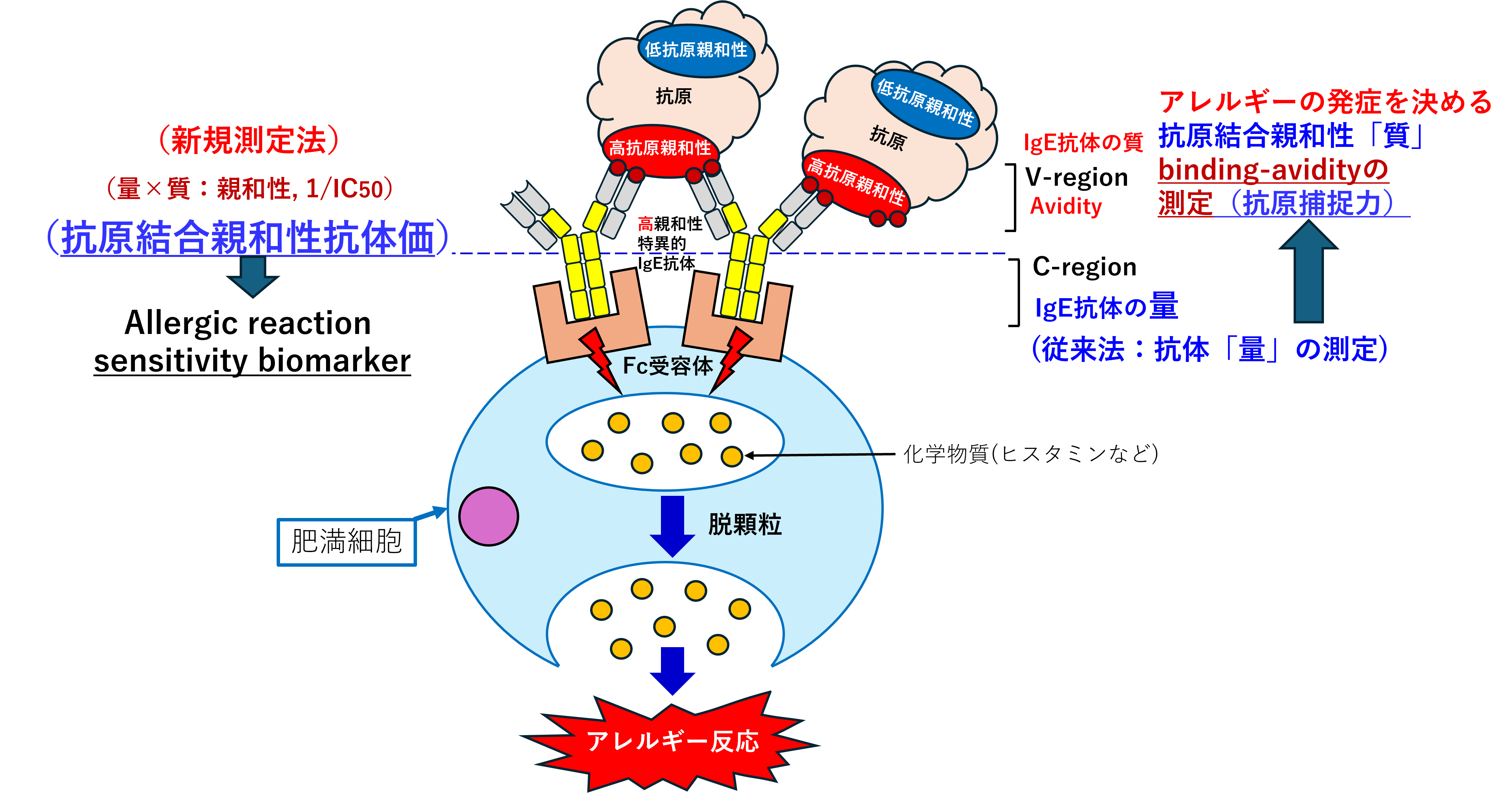

- 肥満細胞の脱顆粒は特異的IgE抗体の抗原を捕捉する力(抗原親和性)に依存します1)2)7)

- 特異的IgE抗体の【量の測定】だけでアレルギーの病態は把握できません2)7)9)

| 新検査法:抗原結合親和性抗体価(Antigen Binding-Avidity Antibody Titer) |

|---|

|

従来の特異的IgE抗体価に抗原親和性を組み合わせることでアレルギーの感作から発症リスク評価が可能になりました。 また、アレルギー免疫療法の分野で注目されている検査法で、日本アレルギー学会の「アレルゲン免疫療法の手引き 2025」に、アレルゲン免疫療法が、特異的IgE 抗体の質(avidity)に影響を与え、効果を発揮することが指摘されています。 |

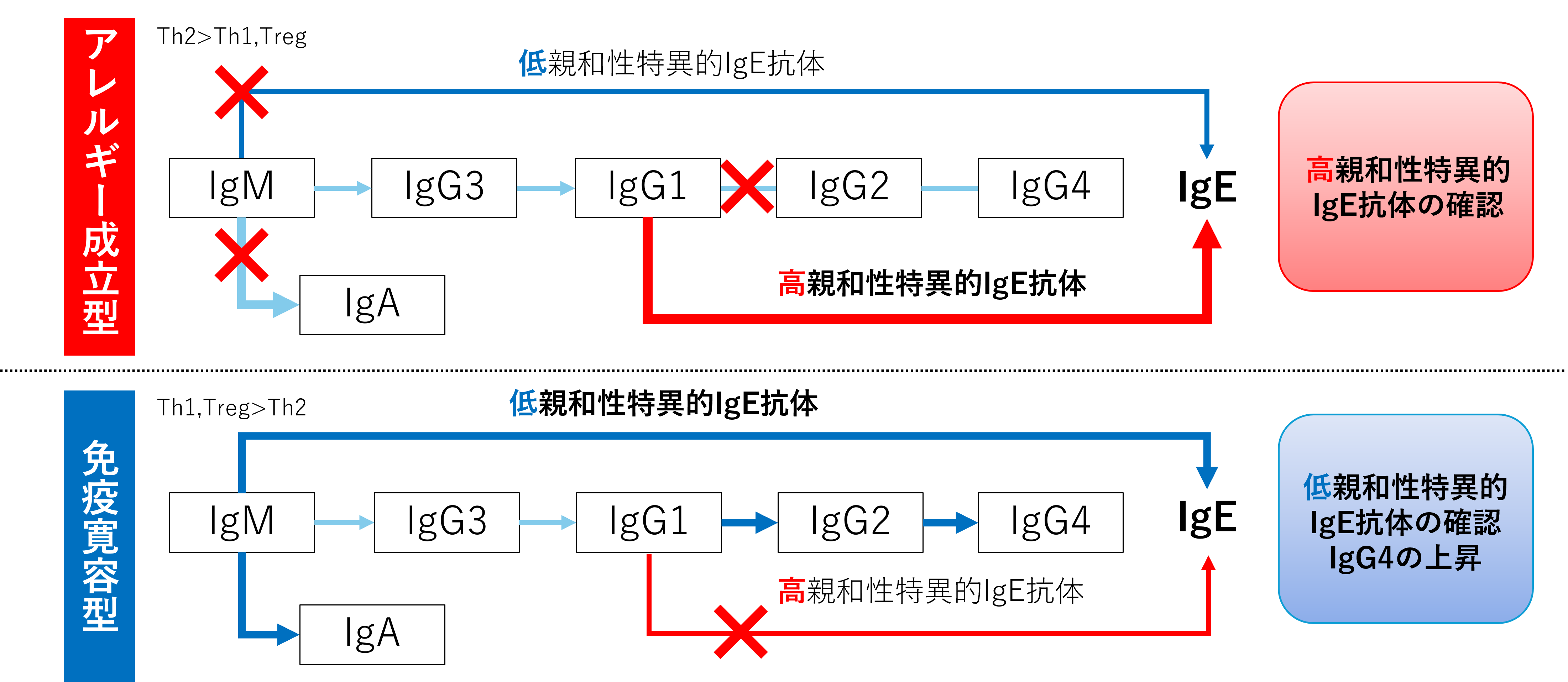

- 特異的IgE抗体には発症に関与する高親和性特異的IgE抗体と発症を抑制する低親和性特異的IgE抗体があります2)3)6)7)

- アレルギー発症群と脱感作群でイムノグロブリンクラススイッチパターンに違いがあります3)4)5)6)7)9)

- アレルギーの発症は、特異的IgE抗体の抗原結合親和性と、特異的IgE抗体とそのブロッキング抗体(sIgG4+sIgG1)量比で決まります3)4)5)6)7)9)10)

本試験は研究用です。診断に利用することはできません。

抗原結合親和性抗体価測定の活用方法

- ① アレルギー発症の疑いのある患者の初診時アレルギー検査で、経口食物負荷試験(OFC)実施の必要性や、OFC時の目標抗原負荷量の推定材料

- ② OIT治療開始前の応答者/不応答者の選別検討

- ③ OITの治療効果の経時的モニター11)、治療不応答者の原因解析

- ④ 低親和性特異的IgE抗体の検出

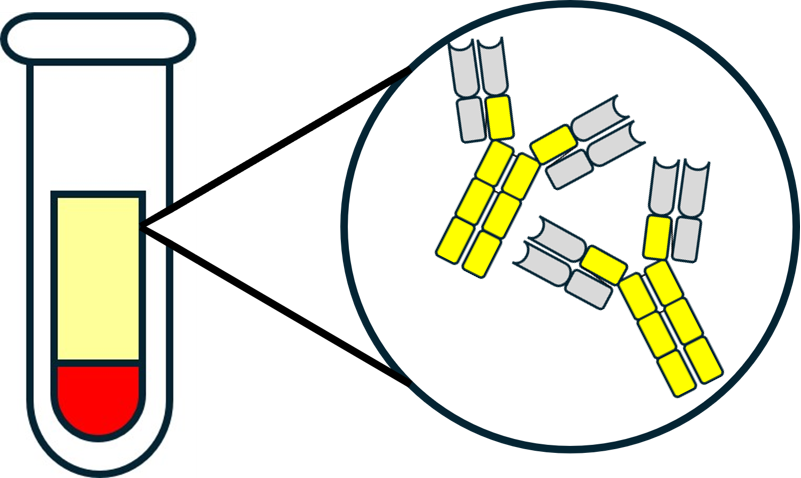

抗原結合親和性抗体価(Antigen Binding-Avidity Antibody Titer)とは

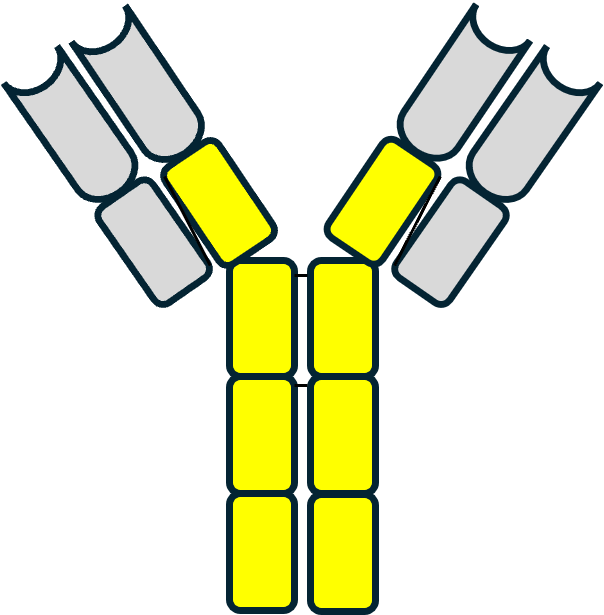

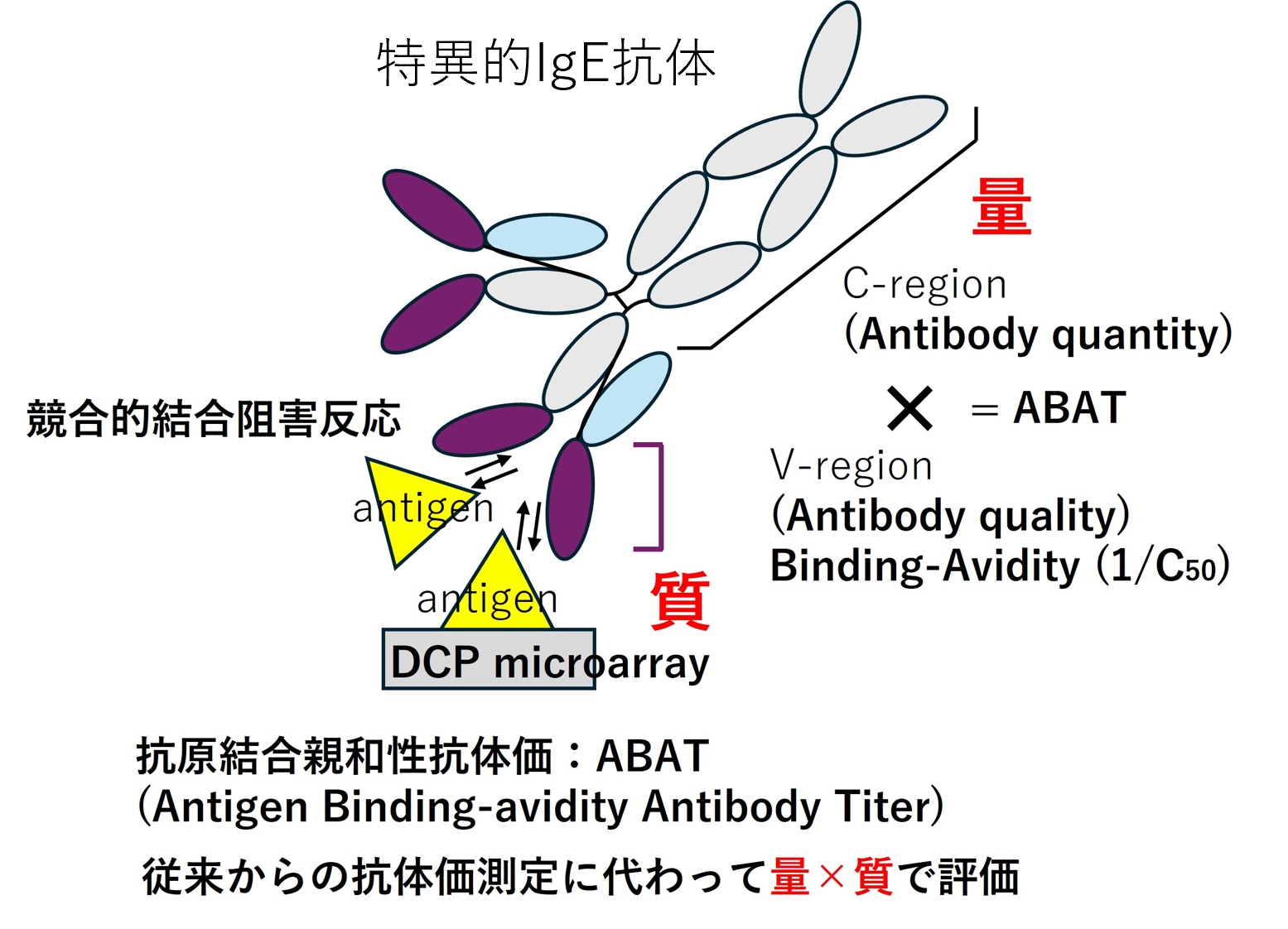

従来の検査法で用いられる特異的IgE抗体量を示す抗体価(Antibody Titer)に特異的IgE抗体が抗原を捕捉する力を表す抗原結合親和性(Binding-Avidity)を特異的IgE抗体の質として掛け合わせた新しい検査法

アレルゲン免疫療法が、特異的IgE 抗体の質(avidity)に影響を与え、効果を発揮することが指摘されている(アレルゲン免疫療法の手引き2025より)

11)

9)

これまでのアレルギー検査法(抗体価)

血清中特異的IgE抗体量(抗体価)

測定

抗原(アレルゲン)に対する感作は確認できるが、アレルギー症状が出現(発症)するとは限らない

2)

抗体価だけで食物アレルギーの確定診断や発症予測は出来ない!発症の確定診断は経口食物負荷試験(OFC)に依存する

1)2)3)6)7)

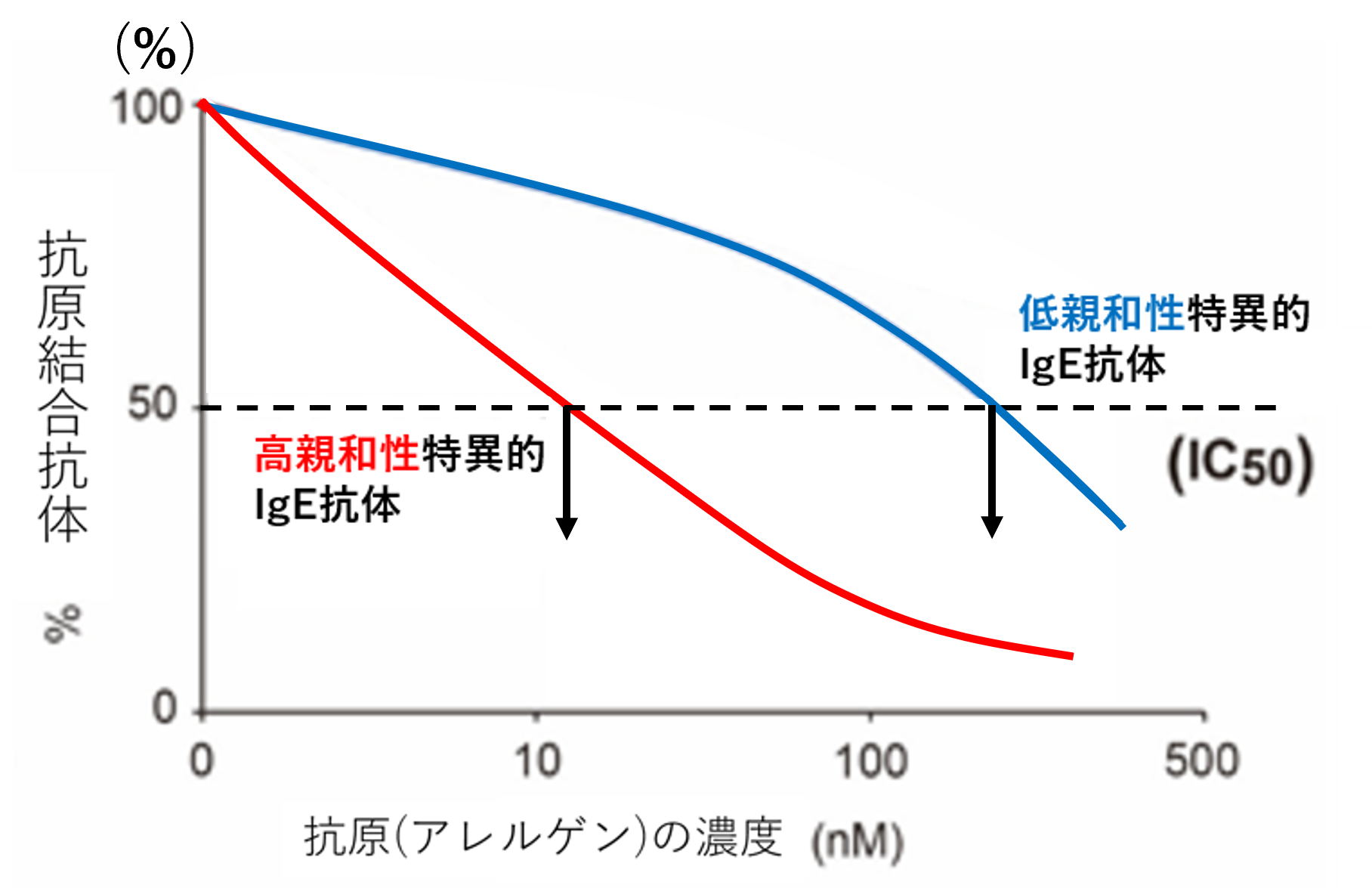

特異的IgE抗体には発症に関与する高親和性特異的IgE抗体と発症を抑制する低親和性特異的IgE抗体がある

アレルゲン感作抗原特異的IgE(抗体価測定)

|

高親和性特異的IgE抗体(抗原の高抗原親和性領域に結合) |

アレルギーの発症 アナフィラキシーの発症 |

症状陽性 |

低親和性特異的IgE抗体(抗原の低抗原親和性領域に結合) |

免疫寛容・発症抑制 |

症状陰性 |

これまでの検査法では抗体の種類を区別できない

抗体の診断性能を増加させる抗原結合親和性抗体価測定

Avidity:抗原結合親和性の総和を示し、one epitope-one paratope 間の親和性を示すAffinityと区別される。

抗原結合親和性抗体価の測定方法

1)

① 抗原特異的IgE抗体の抗原結合親和性(Binding-Avidity:1/IC50の測定)

血清中の特異的IgE抗体を標的にして固相化した抗原と血清に様々な濃度の非固相化抗原を添加して平衡条件下で反応、洗浄後固相化した抗原に結合する抗体(抗原結合抗体)のみを測定し、抗原結合抗体が最大値の半分となる抗原の濃度(IC50)を算出し、その逆数を抗体の質を表す単位として抗原結合親和性(Binding-Avidity:1/IC50 nM)と定義する。

② 抗原結合親和性抗体価の測定(上記①×IgE抗体量)

①で得られた抗原結合親和性(質)にIgE 抗体量(量)を乗じた積の値を抗原結合親和性抗体価として特異的IgE抗体が抗原を捕捉する力を評価する。

抗原結合親和性抗体価=IgE 抗体量(量)×抗原結合親和性(質:1/IC50 nM )

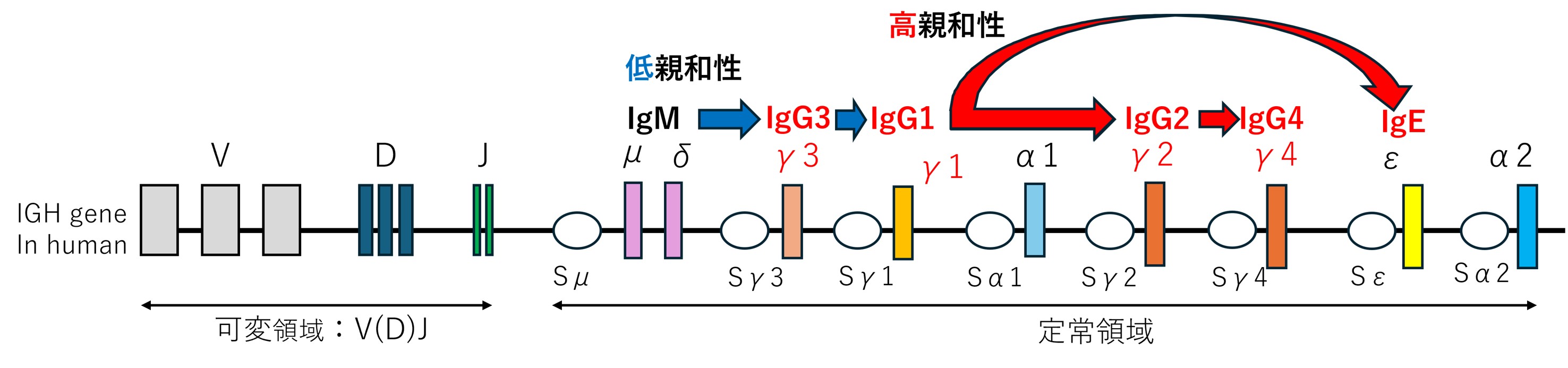

イムノグロブリンクラススイッチとは?

免疫反応時にB細胞で生産される抗体の定常領域が抗原などの刺激によりIgMからIgGやIgEなどへと変換すること。

同じ抗原に繰り返し曝されると、B細胞は次々とより親和性の高い抗体を産生するように可変部遺伝子に点突然変異による体細胞高頻度突然変異(somatic hyper-mutation)が導入される(親和性成熟)。

3)4)5)6)7)8)

アレルギー発症群と免疫寛容獲得群でクラススイッチパターンに違いがある

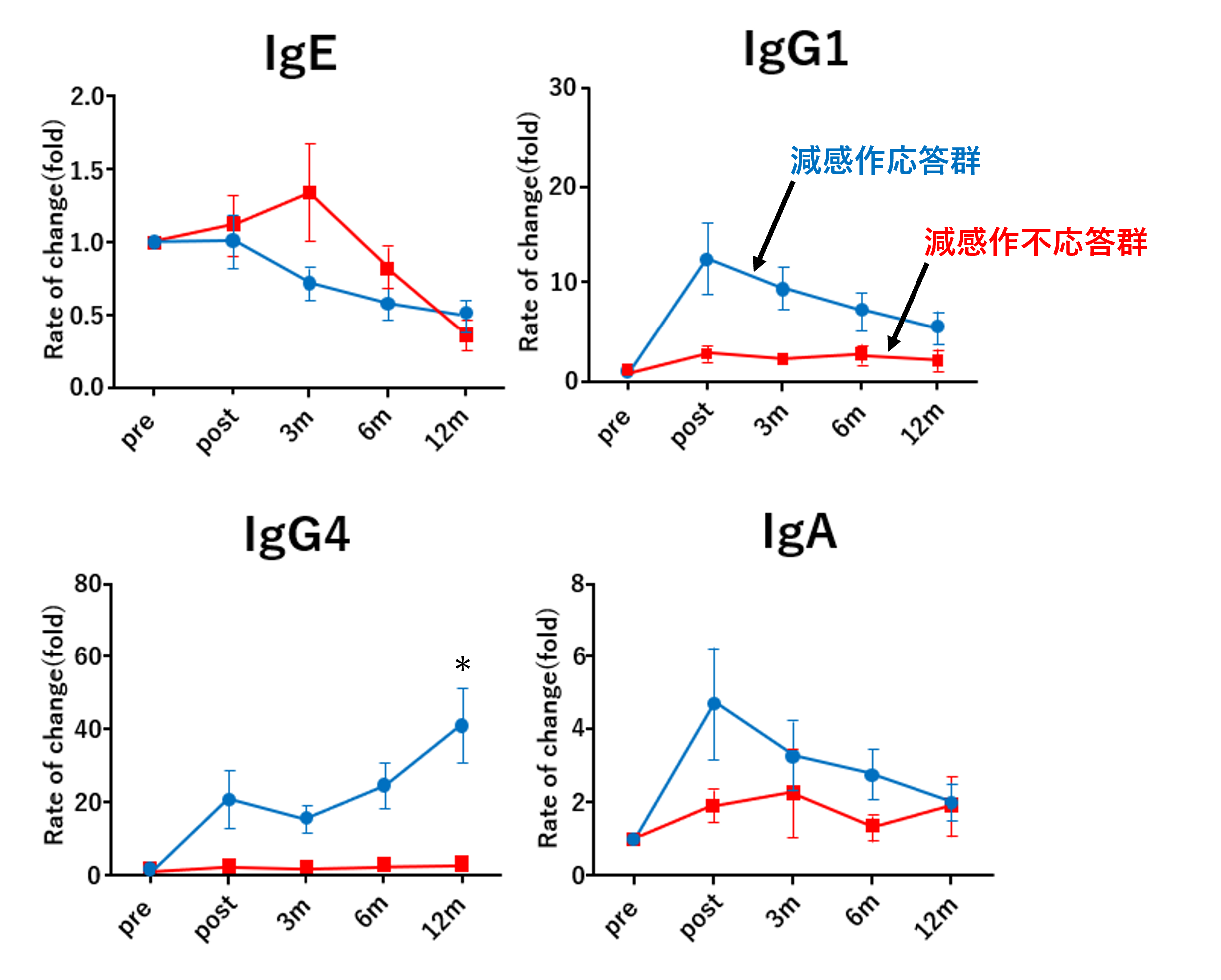

経口免疫療法 (OIT) における各種特異的イムノグロブリンのクラススイッチ測定

5)

経口免疫療法に伴うOVM特異的免疫グロブリンの変化

減感作応答群 (n=22)減感作不応答群 (n=5)

pre:経口免疫療法開始直前

post:1か月後の経口免疫療法後の維持期初日

3m:維持期3か月目

6m:維持期6か月目

12m:維持期12か月目

Mean with SEM Sidak's multiple comparisons test; *p<0.05

提供:徳島大学先端酵素学研究所 特任教授 木戸 博先生

論文著者の考察

・減感作応答群では、減感作不応答群と比較してIgEの明確な減少傾向を示した。

・IgGサブクラスの中でも、IgG1は増加から減少に転ずる山型のパターンを示し、IgG4は持続的な増加パターンを示した。

10)

7)8)

特異的IgG1やIgG4抗体はアレルギーの発症を抑制すると言われており、クラススイッチを追うことで今後アレルギーが増悪するか、脱感作に向かうかの予測や OIT後の脱感作状態についてモニタリングがしやすい

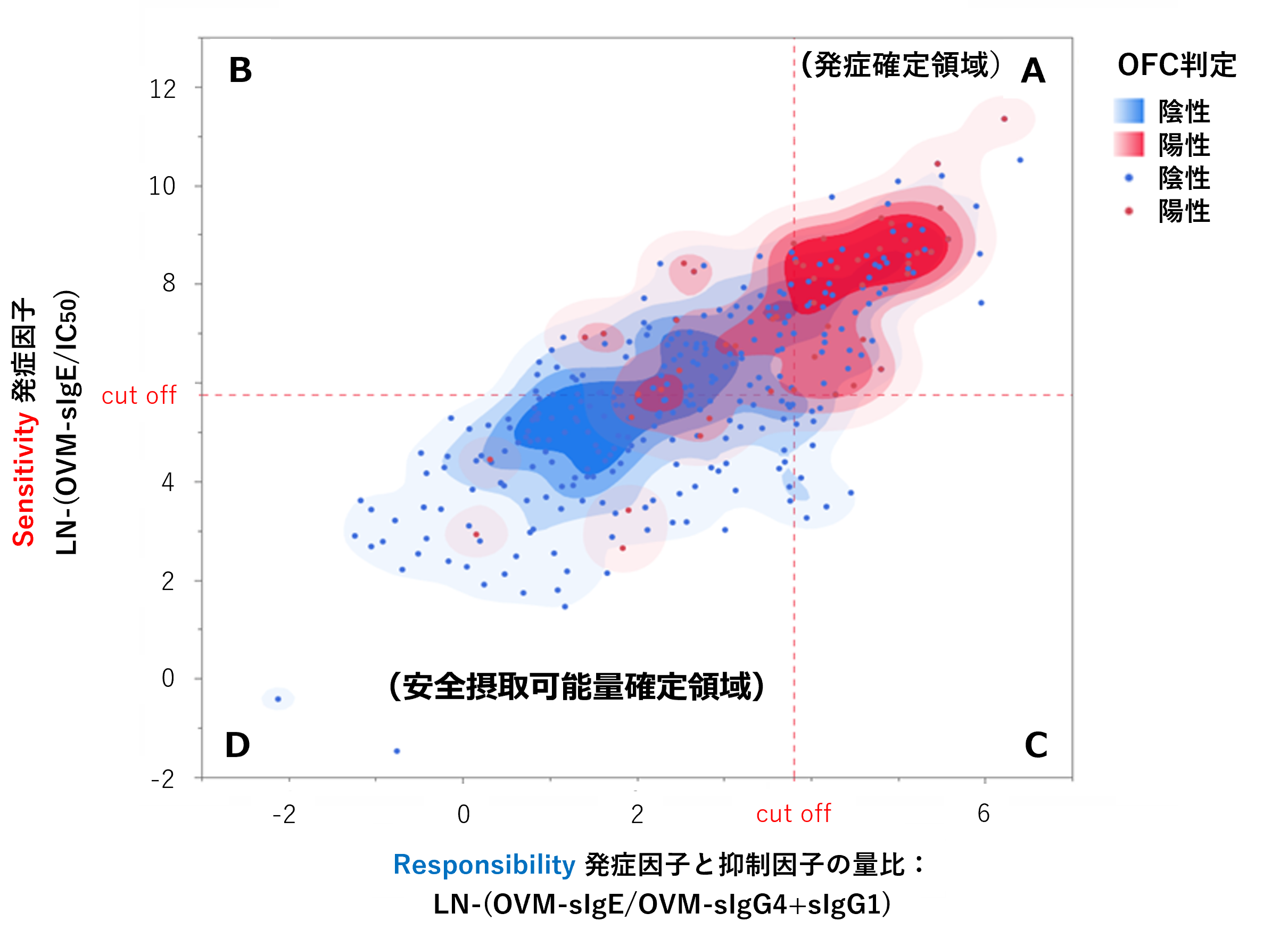

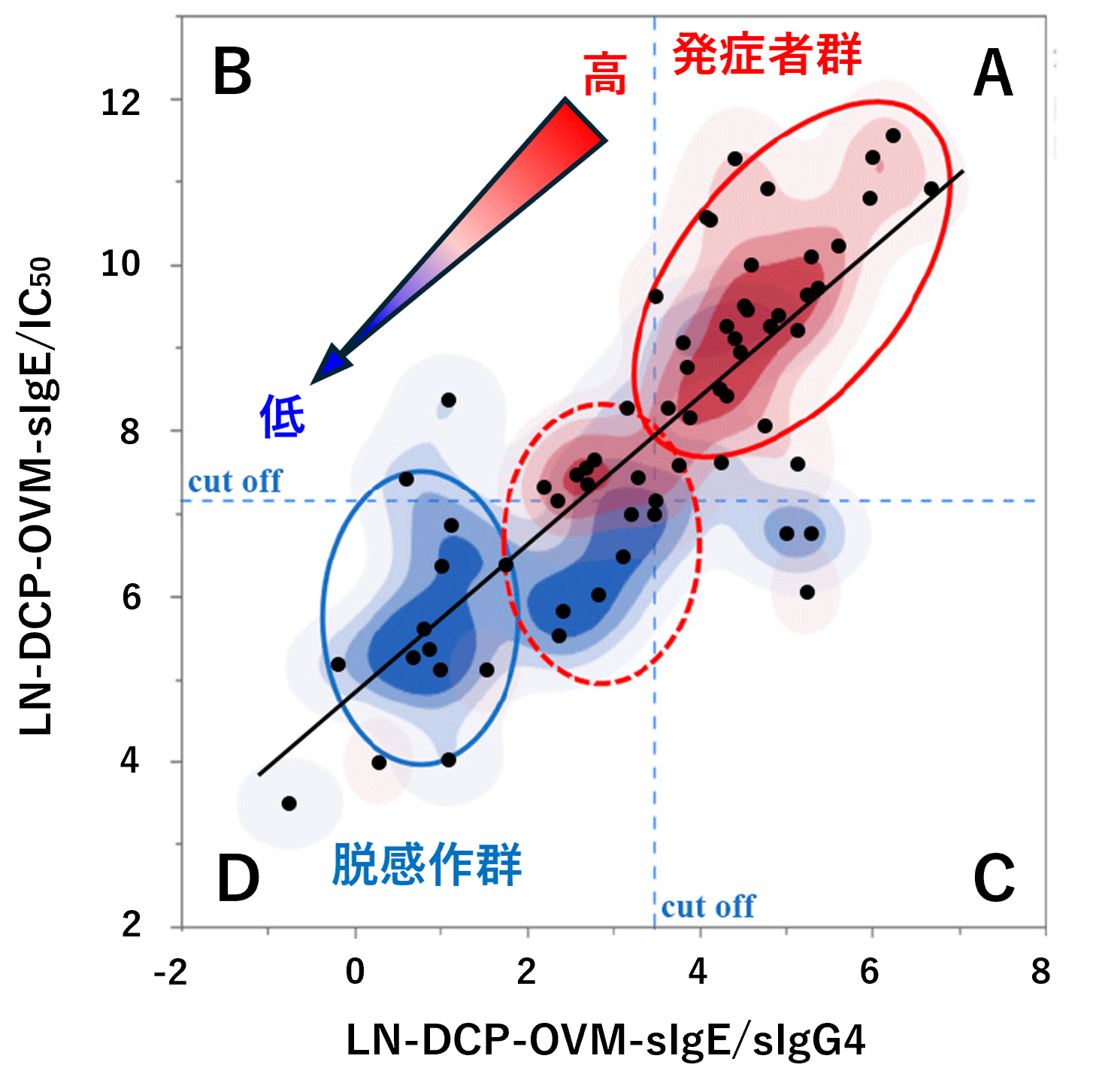

食物経口負荷試験と血液の免疫学的検査による食物アレルギーの発症リスク評価

食物経口負荷試験(OFC)は、1) 食物アレルギー発症の確定診断(発症、赤)、2) 安全摂取可能量(陰性、青)の決定、3) 耐性獲得の確認を目的として行われる。次回OFCの適切な食物総負荷量は、患者の症状から少量、中等量、日常摂取量のいずれかにセットして実施される。症状誘発の有無は、World Allergy Organ J. 2024,17:100876に掲載の “Updated grading system for consensus of severity assignment of systemic allergic reactions” に従って実施された。

A: 陽性領域

D: 陰性領域

B,C: 移行途上領域

(食物総負荷量)

少量 中等量 日常摂取量

感度(Sensitivity)と信頼性(Responsibility)は領域DのOFC 陰性者を96.1%の確率で判定。この陰性者は以後OFC免除の可能性が高く、日常生活での安全摂取量の検討が可能。

提供:徳島大学先端酵素学研究所 特任教授 木戸 博先生

次回の食物総負荷量の推定 A~Dの四分割図に配置された個人ごとのデータから次回のOFCの適切な食物総負荷量を推定 推定: A、B領域の陰性者は、1ランク上の負荷量を、 C、D領域の陽性者は、1ランク下の負荷量を選択する。

(経口免疫療法OITのモニター)

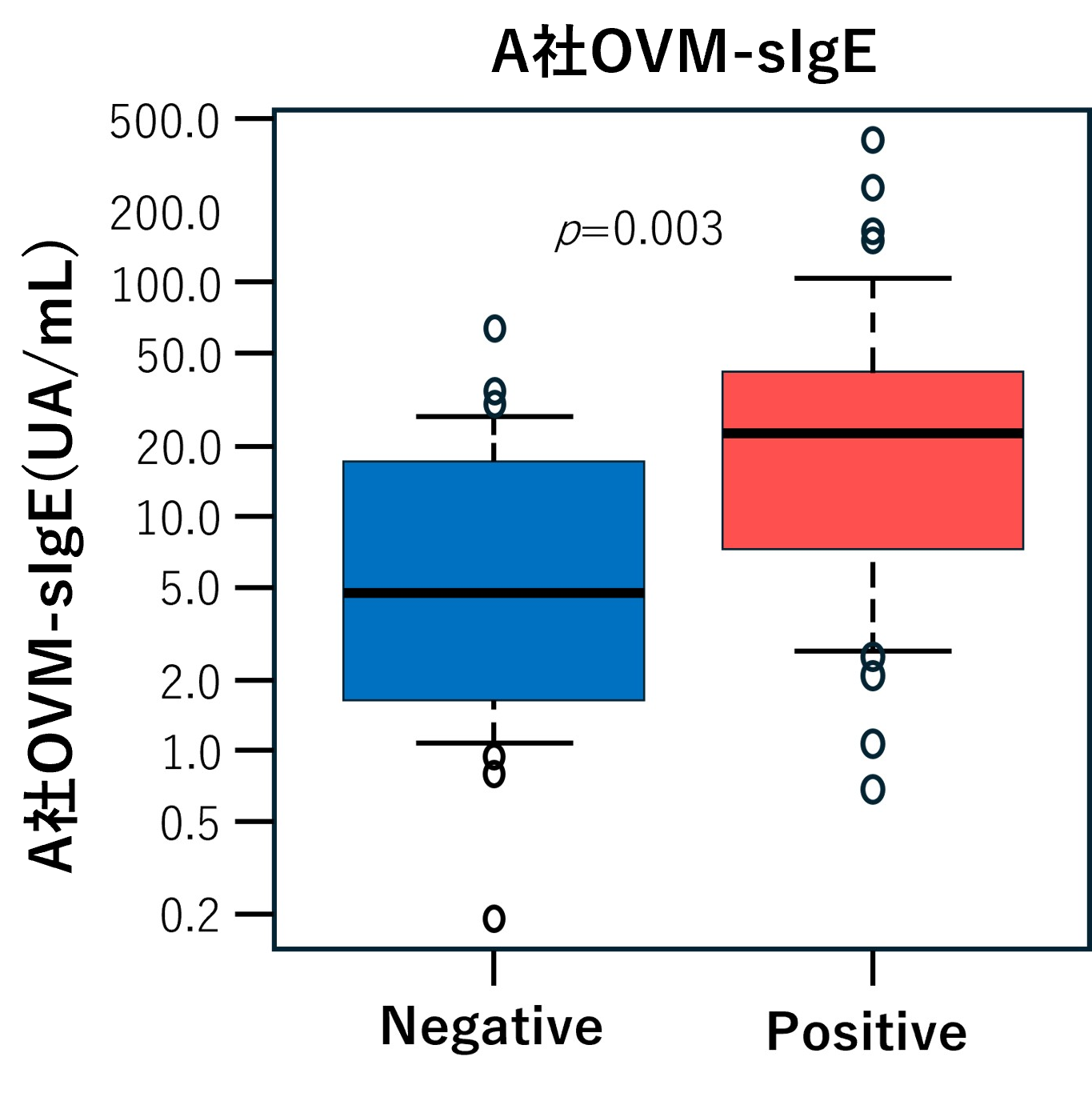

統計学的な有意差判定から個別化診断へ

(従来の測定法)

特異的IgEについて統計学的有意差は確認できるが、患者個別の状態について評価はできない。

(Nutrients 2023, 15, 2770)

対象:Stepwise Slow (SS)-OITを受けている7歳(6-9歳)の鶏卵アレルギーの小児(人)

OVM:オボムコイド

SS-OIT:段階的経口免疫療法

食物負荷試験陽性者 治療効果未達 (n=37)

食物負荷試験陰性者 治療効果確認 (n=26)

Binding-Avidity を用いたOVM-sIgE/IC50とLN-OVN-sIgE/OVM-sIgG4 をY軸、X軸に示し、ROC 解析から得られたカットオフ値で4分割に個々の患者データを配置

(Binding-Avidity による新規測定法)

陽性群(右上赤)、陰性群(左下)が明確に分かれ患者個別に現在の状態を確認できる。

11)

アレルゲン免疫療法はBinding-Avidityに影響を与え、効果を発揮することが指摘されている。

発症者群で脱感作に移行しない患者は、sIgG4の増加が低いことが原因と考えられる。

本試験は研究用です。診断に利用することはできません。

現在受託解析できる研究用検査の紹介

日常検査の残余検体(100μL以下)で同時多項目検査が可能です

| アレルゲン | 必要検体量 | 保存方法 | 特異的IgE抗体検査 特異的IgG1抗体検査 特異的IgG4抗体検査 特異的IgA抗体検査 |

卵白 卵黄 ソバ ピーナッツ エビ カニ サケ マグロ |

ハウスダスト ヤケヒョウヒダニ コナヒョウヒダニ イヌ皮屑 ネコ皮屑 スギ ヒノキ シラカンバ ハンノキ ハルガヤ カモガヤ ブタクサ オオアワガエリ |

オボムコイド オボアルブミン カゼイン α-カゼイン β-カゼイン β-ラクトグロブリン グルテン グリアジン Ara h 1 Ara h 2 Cry j 1 Cry j 2 Der f 1 Der f 2 |

Der p 1 Der p 2 Alt a 1 Cla h 8 Asp r 1 |

100μL |

冷凍 −25℃ |

検査項目 |

必要検体量 |

保存方法 |

抗原結合親和性抗体価測定 |

オボムコイド カゼイン Der f 1 Der f 2 Cry j 1 Cry j 2 |

100μL |

冷凍 −25℃ |

|---|

検査の詳細は下記リンクよりご確認願います。

→ Eurofins Clinical Testing Services Japan株式会社

注意:本試験は研究用です。診断に利用することはできません。

用語集

| 用語 | 解説 | IC50 |

化合物の生物学的または生化学的阻害作用の有効度を示す値である。どの濃度で、標的としている物の半数(50%)の働きを阻害できるかを示す。抗原結合親和性測定においては、抗原添加しない場合の固相化抗原への結合抗体(抗原結合抗体)濃度を100%とした時、50%になる添加抗原の濃度。 |

アレルギー |

過剰な免疫反応により通常は無害な環境中の特定の抗原(アレルゲン)に対して生体に生じる有害な局所的または全身的な障害の総称。血中抗体による体液性免疫に基づくI,Ⅱ,Ⅲ型アレルギーと感作リンパ球による細胞性免疫に基づくⅣ型アレルギーに分類される。主にくしゃみ、発疹、呼吸困難などの症状が現れる。 |

I型アレルギー |

IgE抗体が介在する即時型アレルギー反応であり、マスト細胞活性化が最終的な主要エフェクター機構である。代表疾患として蕁麻疹、気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、アナフィラキシーショックなどがある。この種のアレルギー症状は、10分前後で現れてくる。 |

イムノグロブリンクラススイッチ |

活性化B細胞における体細胞遺伝子組換えの過程で、可変部を変えずに一つの重鎖定常部(Fc領域)異なるアイソタイプの定常部に置換すること。IgMからIgGやIgA、IgEが産生される。これにより同一の抗原特異性を持ちながら異なった機能を持つ抗体が産生され、抗体の機能的多様性を増大させている。 |

感作 |

体内に侵入した抗原(アレルゲン)を異物とみなして免疫機能が働き、特異的なIgE抗体が産生される状態。 |

経口免疫療法(Oral Immuno-therapy, OIT) |

自然経過では早期に耐性獲得が期待できない症例に対して、事前の食物経口負荷試験で症状誘発閾値を確認した後に原因食物を医師の指導のもとで経口摂取させ、閾値上昇または脱感作状態とした上で、究極的には耐性獲得を目指す治療法。 患者の一部では治療を中断すると症状誘発閾値が元に戻ることや摂取後の運動により症状が誘発されることがあり、また治療を終了した後に再び症状が誘発される例もあるため、OIT終了後も経過観察する必要がある。 |

抗原(アレルゲン) |

抗体に特異的に結合できる任意の分子やTCRにより認識されるペプチドフラグメント。アレルギーの分野においては、そのアレルギー症状を引き起こす原因となる物質を言う。また、感作はされているが具体的な症状があるわけではない人においても、その抗体と反応する抗原についても抗原(アレルゲン)と呼ぶ。 |

抗原結合親和性(Binding-Avidity) |

IC50の逆数(1/IC50)で定義される、抗体の質を数値化したもの。 |

抗原結合親和性抗体価(Antigen Binding-Avidity Antibody Titer) |

IgE 抗体量に抗原結合親和性を乗じた積の値で表される、抗体の量と抗体の質で特異的IgE抗体が抗原を捕捉する力を数値化した新たな評価法。 |

交差免疫性 |

一つのタンパク質に対して作製した特異的IgE抗体が、共通する構造を持つ同じ種または異なる種からの無関係なタンパク質に対しても同様に抗原として認識すること。交差抗原性のある抗原の両者にアレルギー症状が出る場合を臨床的交差反応性という。しかし、両者とも、またはどちらかにアレルギー症状が出ない場合もある。 |

抗体 |

B細胞から分化した形質細胞によって産生される特異的に特定の物質(抗原)と結合する糖タンパク分子で、免疫グロブリンとも呼ばれる。 定常部の構造の違いによりIgM、IgD、IgG、IgA、IgEの5種類のクラス(アイソタイプ)に分類される。 抗体は血液中や体液中に遊離型として存在するか、またはB細胞表面上にB細胞受容体として存在する。 抗体は抗原と結合しマクロファージなどの食細胞に貪食されやすくする作用のほか、結合するだけでウイルスや細菌の感染性を低下させる中和作用により体内に侵入した抗原を排除する働きを担う。 また遺伝子再編成やB細胞では体細胞高頻度突然変異(somatic hyper-mutation)、イムノグロブリンクラススイッチなどにより様々な抗原に対応する抗体の多様性を作り出している。 |

抗体価 |

アレルギー分野においては、血清中に含まれる特異的IgEの抗体量を表す指標。抗体価を測定することにより原因と考えられる抗原に対する感作は確認できるが、陽性でもアレルギー症状を発症しない場合があるため抗体価のみで食物アレルギーの確定診断はできない。 |

食物アレルギー |

過剰な免疫反応により本来は異物とは認識されない飲食物を異物として攻撃するために起こる皮膚、粘膜、消化器、呼吸器、アナフィラキシー反応などの生体にとって不利益な症状。 |

食物経口負荷試験(Oral food challenge,OFC) |

アレルギーが確定しているか疑われている食品を単回または複数回に分割して摂取させ、症状の有無を確認する検査。①原因食物の確定診断、②安全に摂取できる量の決定または耐性獲得の診断のために行う。 OFCを実施する医療機関は、OFCの経験豊富な医師の人数、救急対応の状況など自施設の体制とOFCのリスクを鑑み、自施設で実施可能かを判断する。 OFCで摂取する総量を総負荷量といい、少量、中等量、日常摂取量の3段階に分けられる。少量の総負荷量は誤食などで混入する可能性がある量を想定し、日常摂取量は耐性獲得の確認のための目安の量である。 |

親和性成熟 |

同じ抗原に繰り返し曝された宿主において、ヘルパーT細胞によって活性化されたB細胞が、免疫反応の過程でクラススイッチや体細胞高頻度突然変異(somatic hyper-mutation)や抗原への親和性が最も高いB細胞の子孫が競争上の優位性を得て、生存につながる正の選択を受けるクローン選択を通して、より抗原に親和性の高い抗体を産生するようになること。 |

体細胞高頻度突然変異(somatic hyper-mutation) |

免疫グロブリンの可変領域,特にCDR領域に体細胞変異が集中して起こる現象をいう。これにより多くのサブクローンが生じ,そのなかで抗原に強い親和性をもつサブクローンが選択的に増殖することにより親和性獲得が起こる。 体細胞高頻度突然変異(somatic hyper-mutation)は生物の個々の免疫細胞にのみ影響を及ぼし、子孫には遺伝しない。 |

脱顆粒 |

肥満細胞や好塩基球表面のFc受容体と結合している特異的IgE抗体が抗原の結合することで架橋し、アレルギーを引き起こすヒスタミンなどの化学物質を含む顆粒が放出されること。 |

点突然変異 |

体細胞高頻度突然変異において、活性化B細胞表面の免疫グロブリン(B細胞受容体)可変部遺伝子に起こる単一塩基置換。 |

免疫寛容 |

特定抗原に対する特異的免疫反応の欠如あるいは抑制状態により、食物などの抗原を投与しても過剰な免疫反応が起こらないこと。免疫寛容のうち、飲食物など消化管で遭遇した抗原に対する能動的な免疫抑制応答は経口免疫寛容と呼ばれる。 |

|---|

参考文献

Sato M. et al. Diagnostic performance of IgE avidity for hen’s egg allergy in young infants. J Allergy Clin Immunol. Pract. 2020,8:2417-2420.

谷内昇一郎、他:食物アレルギー診断におけるDCP チップを用いたアレルゲン抗原結合親和性抗体解析の意義 . アレルギーの臨床 . 2023, vol 43(9), no.587, p712-716.

木戸博:Densely Carboxylated Protein (DCP) チップによるアレルゲン特異的 IgE 抗体量と抗原親和性 (Avidity) 測定による診断精度の向上 . アレルギーの臨床 . 2020, vol 40(12),no.548, p973-977.

Collins AM, Jackson KJL. A temporal model of human IgE and IgG antibody function. Front Immunol. 2013, 4: 235.

Sugimoto M. et al. Differential response in allergen-specific IgE, IgGs, and IgA levels for predicting outcome of oral immunotherapy. Pediatr Allergy Immunol. 2016, 27(3): 276-282.

木戸博・杉本真弓:クラススイッチを基盤にモニターする高性能タンパクチップの臨床応用 . 臨床免疫・アレルギー科. 2016, vol 65(6), no. 5, p764-712.

Kamemura N. et al. Low-affinity allergen-specific IgE in cord blood and affinity maturation after birth. J Allergy Clin Immunol. 2014, 133(3): 904-905.e6.

Kawamoto N, et al. Detection of ovomucoid-specific low-affinity IgE in infants and its relationship to eczema. Pediatr Allergy Immunol. 2017, 28(4): 355-361.

Taniuchi S. et al. The combination of binding avidity of ovomucoid-specific IgE antibody and specific IgG4 antibody can predict positive outcomes of oral food challenges during stepwise slow oral immunotherapy in children with henʼs egg allergy. Nutrients. 2023, 15(12): 2770; Correction, Nutrients. 2025, 17, 635.

Gabriela Sánchez Acosta. et al. IgE-blocking antibodies following SLIT with recombinant Mal d 1 accord with improved apple allergy J Allergy Clin Immunol. 2020 Oct;146(4):894-900.e2.

一般社団法人日本アレルギー学会(代表)海老澤 元宏:アレルゲン免疫療法の手引き 2025, 2025年6月30日 第1版第1刷発行.